- 日 時:2024年11月10日(日)14:00~15:40

- 場 所:Zoomによるオンライン形式

- 活動形態:主催

- 参 加 者:30名(講師1名、会員25名、一般4名)

経 緯:これまで「SDGs 世界の課題と女性技術者」を統一テーマに年1回、計5回シリーズのシンポジウムを開催してまいりました。今回はその5回目、最終回。「バイオエコノミー」に着目し、SDGsが目指す循環型社会における経済活動・フェアトレードについて考えを巡らし、まとめとしました。

テーマ:「バイオエコノミーの現状と課題 〜地球にやさしいフェアトレードの実現〜」

講 師:東田 英毅 氏 東田技術士事務所 代表

技術士(生物工学部門)

公益社団法人 日本技術士会 生物工学部会 部会長

東京農工大学技術士会 副会長

講 演:

バイオテクノロジーを使うバイオ産業には、大きく健康・医療、モノづくり、農林水産業・食料の3つの分野がある。

バイオエコノミーは、バイオマスを基盤とした循環型経済活動やその概念のこと。2009年に経済協力開発機構(OECD)が提唱。石油などの化石資源に代わり、光合成によって生産された再生可能な植物由来資源を素材や燃料の原料とすることで、人類の活動が地球環境に与える負荷を低減する。

地球温暖化による気候変動や、世界的な人口増加による食糧・エネルギーの枯渇といった課題に対する有望な対策として期待され、各国政府や国際機関が推進している。日本でもゴミからエタノールを作る、藻から燃料を作る、などといった研究開発が進んでいる。

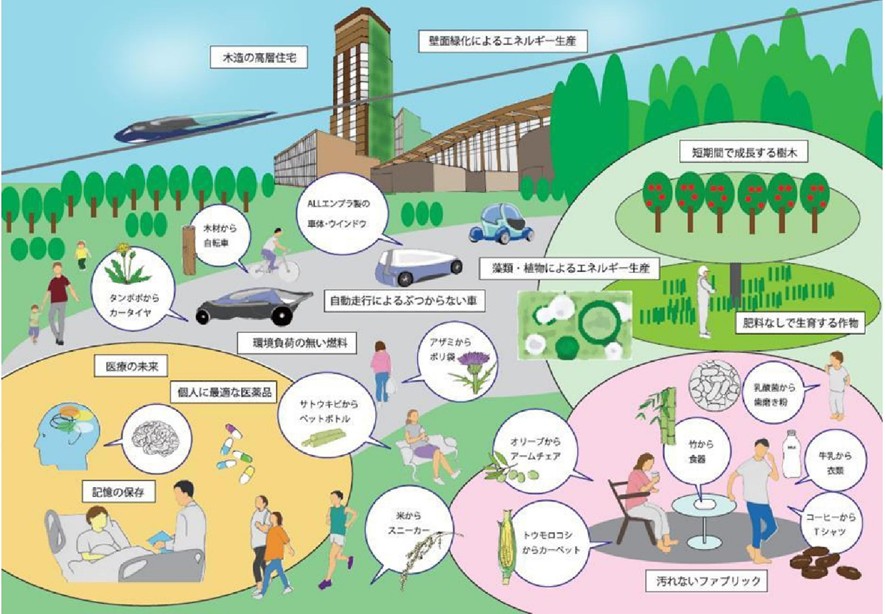

「日本のバイオエコノミー(NEDO)」(当日資料より)

出典:バイオエコノミーの現状分析とスマートセルが変える未来像に関する調査(株式会社三菱化学テクノリサーチ、2016)

感 想:

世界の人口増加に関する予測や気候変動に関する背景、その影響として海水温の上昇とサンマの取れ高の下がり方に関係があるといったこと、10月にケニアでバイオエコノミーサミットが開かれたが日本からの参加者はいなかったのではないかという残念なことまで、とても勉強になりました。講演の内容に反応しながら、チャットで聴講者同士の情報交換も活発におこなわれ、資源循環に関する感度を上げることができました。

日本企業がマレーシア・サラワク州で開始したような大規模な藻の生産は、日本では気候的に難しいことも分かりました。

あらゆる産業がバイオ化に向かう中で、日本政府の戦略不足な側面があるものの、グリーンイノベーション基金として1767憶円が有用微生物の研究開発に投資されていることについても理解が深まりました。

EUは、2014年から子供向けにバイオエコノミーの動画を作って教育や浸透を進めていたそうです。教育の重要性も再認識できた、とても有意義な講演会でした。

政府は、気候サミットのグローバル目標を踏まえ2050年にカーボンニュートラルを実現するという目標を掲げている。東田さんが立ち上げを模索されているという「バイオエコノミー技術士事務所」が設立され、2050年とはいわず、もっと早い段階で地球にやさしいフェアトレードが実現することを期待しつつ、自分の仕事の中でもバイオエコノミーの種を探していきたいと思いました。

参加者アンケート:

「難しい話かな?と構えていましたが、とってもわかりやすくて良かった」

「大変勉強になりました。興味があるものの、まとまって知ることができない内容を教えていただきました」

「米国は州単位でバイオエコノミーを推進しているとのこと。日本は全体的な方向性のみ示し、あとは企業に委ねていると伺い、国に強力な推進を期待します」

などのご感想をいただきました。

講師の東田さん、ご参加の皆様、大変ありがとうございました。