当会では会員の交流と技術研鑽のために年に一度見学会を開催しています。会員が多い東京で開催されていたのですが、全国に会員がいるため、参加者が限られてしまうことが悩みの種でした。今年は日本原子力文化財団の事業を利用し、名古屋の開催となり、Web上での繋がりだった中部地域の会員と交流を深めることができました。

日本原子力文化財団では、高レベル放射性廃棄物の地層処分への理解を深めるための勉強会や実験施設への見学会支援事業を行っています。本見学会もこの事業を活用させていただき、岐阜県の瑞浪超深地層研究所で勉強会・見学会を行ないました。また、前日にはプレイベントとしてトヨタ産業技術記念館、でんきの科学館の見学と、懇親会を行ないました。

開催日:2017年 9月10,11日

参加者:18 名(プレイベント 8 名、懇親会 16 名、勉強会・⾒学会 15 名)

報告1 地層処分についての勉強会

磯打 千雅子

2017/09/11 9時30分~10時30分

原子力発電環境整備機構 山田部長による地層処分事業についての講義概要

<地層処分事業の概要>

・原子力発電所で使用された燃料は,再処理されて燃料として再利用されるもの以外は,高レベル放射性廃液(5%)でありガラス固化体として将来地層処分される.使用済燃料は,過去に海外で再処理されたものもある.ガラス固化体には爆発するようなものは含まれておらず,強い放射線と熱を発する特徴がある.

・放射性物質なので時間と共に減衰するが,金属製のオーバーパックでガラス固化体を覆った表面でも1000年後での1時間当たりの線量は東京・ニューヨーク往復の線量レベルとなる.

・2000年に特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律ができた.高レベル廃棄物処分の研究のスタートは1962年から,地層処分の研修は1976年から行ってきた.国際的な結論として地層処分が導かれている.

・フィンランドは,すでに処分地を建設中であり.スウェーデンは安全審査の段階.日本はまだ調査にも着手できていない段階.

・地層処分された固化体からの放射性物質が地上に移行してくる要因は,地下水を介することが考えられる.このため,地下水による移行の影響をどのようにおさえるかが技術的力のいれどころ.

・3.11以降,原子力発電が減少しているが,現在はガラス固化体を4万本以上埋設できる施設を1カ所建設したいと考えている.費用は,3.7兆円.すでに電気料金から1兆円程度が積み立てられている.

・再処理工場は青森県で建設中で,輸送されて地層処分場に運ばれる予定.

<処分地の選定>

・地下は,酸素がほとんど無いので腐食等がおきにくい,地下深くは圧密されているので地下水の動きが遅い,300M以上なので人為的な影響が及びにくい.

・避ける場所としては,火山活動,断層面,海水準変動を考慮したうえでの隆起浸食の影響がある場所など.

・適切な場所の選定:火山は半径15kmより外,断層面から一定の幅を避ける,地震動の影響は小さいと考えられるが(地下は地表の1/3~1/5の揺れ),鉱物資源のない場所が適切.

・ガラス固化体は,すべて溶けるまでには7万年以上かかる.さらに金属製で厚さ約20cmでオーバーパック.1000年はオーバーパックが健全で地下水とガラス固化体が接触しない.減衰しながら地上にしみ出すが80万年後で安全基準の0.01mSvよりさらに小さい0.00001mSv.

<科学的特性マップ>

・過去に応募自治体が1件あったが取り下げられた.当時,応募した際にはその理由を首長が説明するしかなかったこともあり,国が科学的特性を示すことにした.2015年に国が全面に立って取り組む基本方針が閣議決定された.

・フランスやスウェーデン、フィンランドでは,地域との関係性を重要視している.

<質疑>

Q ガラスと廃液の質量割合は?

A 廃液が2割~3割程度.

Q 高レベル放射性廃棄物とは具体的にどのような核種?

A 核分裂性のセシウム,ヨウ素,鉄,モリブデンなど.

Q ガラス固化体はこれから増える?廃炉になったらもっとふえる?

A 地層処分に該当するようなものは,廃炉では出てこない.廃炉では発生する放射性廃棄物は低レベル処分場として別途処分されることになる.低レベル処分は電力事業者が実施する.

Q ガラス固化体にした後の可逆性とは?

A 将来技術開発が進んで別の方法が適切であると将来に政策変更があったとしても対応できるように,地層から取り出せるようにしておくという意味.

Q 深さは300Mより深いほうが好ましいのではないか?

A 深ければ深いほど地熱があがる,掘削に費用がかかるなど問題がある.

Q 操業終了後は更地にするとあるが,将来への記録は?

A 記録はなされるが、記録やマーカに対する将来への有効性は国際的にも議論されているところで,利活用はこれから.

Q世代間倫理,対話として女性への活動をあげているのは?

A現世代で解決策を進めることが世代間倫理として大事との認識.女性からは不安を述べられる意見が多く地層処分が不安であるとの中心的な意見であり,不安の考えにある背景などを理解する上での参考になる.男性は理屈として理解する上での質問が多いと思われる.

報告2 超深地層実験施設見学

市岡 恵利子(建設部門)

未知の世界へ潜入しました。

つなぎの作業着、ヘルメット、安全ベスト、安全靴に着替え、

いよいよ地 下500mの世界へ向かいます。エレベータは6km/hで主立坑を降下。最後は螺旋階段を下りて、立坑底部に到着。気温は23℃。そこから横に坑道が伸びています。坑道の上半は、コンクリート吹付がされていますが、下半は地下500mのカチカチの花崗岩がむき出しです。さらに坑道から何本ものボーリング抗が掘られ、地下水の動きや岩盤の変位等が観測されています。坑道の周りには約1500t/㎡の力がかかっています。水圧だけでも500t/㎡。この立坑全体に流入してくる水は800t/日もあるそうです。

下500mの世界へ向かいます。エレベータは6km/hで主立坑を降下。最後は螺旋階段を下りて、立坑底部に到着。気温は23℃。そこから横に坑道が伸びています。坑道の上半は、コンクリート吹付がされていますが、下半は地下500mのカチカチの花崗岩がむき出しです。さらに坑道から何本ものボーリング抗が掘られ、地下水の動きや岩盤の変位等が観測されています。坑道の周りには約1500t/㎡の力がかかっています。水圧だけでも500t/㎡。この立坑全体に流入してくる水は800t/日もあるそうです。

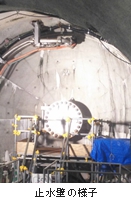

坑道の先の止水壁の向こうでは、坑道空間に地下水を戻す実験をしています。もう満タンになり、充満された地下水圧による周辺岩盤の変位を計測しているそうです。耐高圧のテレビカメラで中の様子が見られるはずでしたが、吹付コンクリートが溶けて白濁してしまい見えないそうです。高圧がかかるとそんなに簡単にコンクリートが溶けてしまうなんて驚きです。水を抜いた後のチェックが興味深いです。

このように、実際に地下に放射能廃棄物を埋める時、そして埋め戻した後の地下の変化を観察し、安全性を確認する技術が研究されています。また、地上に比べ地下500m地点では地震による揺れが約5分の1程度になるという観測結果も出ています。ここからも地下の安全性が確認できます。

地層断面図を見ると、この主立坑はまさに断層破砕帯に沿って掘られているのです。さぞや難工事だったかと思いきや、地下深い破砕帯は亀裂部分がしっかり粘土で充填され完全に固結しているため、ほとんど水も出ず掘りやすかったということです。掘削した状態では、立坑周辺ぐるっと破砕帯の状況が観察できて貴重な資料となったそうです。

この施設は瑞浪市有地にあり、平成34年までの借地期限だそう

ですが、せっかくこれほどの実験環境を整えたのですから、じっ

くりいろいろな実験を行って、最大限活用してほしいと思います。

私自身は、勉強不足の面もあり、原子力発電の是非については何とも言えないところがありますが、すでに発生している高レベル放射性廃棄物については、少しでも将来世代に負担をかけないよう、現世代が責任を持って処理しなければなりません。そのためにも当施設の研究が大きな成果を残せることを心から期待します。

報告3 プレ見学会

高岡 美佳

9月11日の瑞浪超深地層研究所見学にあたり、前泊にて名古屋入りするメンバーと一緒に「トヨタ産業技術博物館」「でんきの科学館」に行ってきました。

シンボル環状織機の実演をじっくり見学「トヨタ産業技術博物館」では、繊維機械や紡績技術の明治、大正時代から現在に至るまでの発展の様子や国産自動車が出来るまでの困難な道のりを、機械の実物展示や実演で分かりやすく学ぶ事が出来ました。参加したメンバーも興味津々に展示機械を見たり触ったり、ガイドの方々にアレコレ質問したりと、とても楽しそうでした。「モノづくり名古屋」を実感して頂けたかと思います。

明治時代の機織り機の実演

「国産自動車が出来るまで」説明に聞き入る。

「でんきの科学館」では、瑞浪超深地層研究所見学を翌日に控えた技術士の見学という事で、熱烈歓迎を受け、原子力や原子力廃棄物処理について詳しく説明をして頂けました。見学会本番に向け「ココを詳しく見学しよう!ココを詳しく質問してみよう!」と興味が一層深まりました。ただ、参加したメンバーが、根掘り葉掘り質問をしたため、ガイドのお姉さんが少々困っていました(笑)。

地方での見学会を実施して頂き、普段なかなか会えないメンバーとの交流も深まり、地方の魅力をアピールする機会になった事を、地域交流部のメンバーとして感謝しております。

このあと懇親会会場へ。

「風来坊」で名古屋名物手羽先を堪能しました。